釣河蝦

溫瑞塘河是溫州的母親河。對(duì)于老一輩永嘉場(chǎng)人來說,塘河就是他們一生的河流。在遼闊的平原上,綠樹村邊,青山廓外,風(fēng)吹稻浪,處處可見小橋流水人家的水鄉(xiāng)美景。人們下地種田,下河撈魚,河畔搗衣,酒話桑麻,過著魚米盈香的鄉(xiāng)野生活。悠悠塘河水哺育了一代又一代人,也承載著離鄉(xiāng)游子的思鄉(xiāng)情。

釣

河

蝦

“六月河蝦水面漂”是永嘉場(chǎng)從前民謠中的一句唱詞,它形象生動(dòng)地描述了當(dāng)年遍布全境的大小河道水族之多,水之清冽。兒時(shí)能吟唱的歌謠還有幾首,唯這一句記憶最為深刻,以至?xí)r至如今,每每踱著老步在西子湖畔徘徊低吟,眼前還會(huì)頓現(xiàn)孩提時(shí)釣蝦的情景。

釣蝦,這是怎樣一種生機(jī)盎然的童趣啊!

永昌堡內(nèi)有兩條穿城而過的塘河,因得益于源頭活水,城堡內(nèi)百姓的日常生活與它須臾不離。清晨,河水經(jīng)一夜緩流,清潔干凈,汲之用來做飯做菜。白天的其余時(shí)間,洗衣、洗菜、淘米,樣樣依賴于它。至于傍晚——特別是夏秋的傍晚,農(nóng)戶們會(huì)在塘河(包括塘河兩旁的十浹)邊架起水車,給干涸的稻禾澆灌瓊漿玉液般的河水,只需細(xì)心諦聽,均能聞到莊稼絲絲入扣的歡歌聲……

但是,塘河的功能遠(yuǎn)不止此,在它悠長而深沉的“腹中”,還有難以計(jì)算的寶貝:漫游的鯉魚、鯽魚,蟄伏于河底的鰻魚、烏鱧(黑魚),出入于河岸小孔中的河蝦、鲇魚……難怪城堡內(nèi)一位草木秀才贊嘆道:“前河、后河,其實(shí)是新城底不少人家飯桌上的菜盤子。”所有這些水族,取之各有其法。但在諸多的“法門”中,我僅一手——釣蝦耳。

一次去杭州武林門萬壽亭菜場(chǎng)買菜,對(duì)著泡沫塑料箱內(nèi)的河蝦,探問價(jià)格。女老板擲地有聲地回應(yīng)說:“一百三十元一斤。”

“蝦兒這么貴呀!”我咋舌冒出一句。只聽得女老板頗為不屑地說:“野生的!當(dāng)今野生的東西沒有不貴的。不信,不信到別的攤位問問……”

我當(dāng)然相信。當(dāng)下的中國,人工短期催生的東西多了,野生的東西自然彌足珍貴了。

可是老板娘不知道的是,站在他面前這個(gè)糟老頭,當(dāng)年可是釣野生河蝦的能手哩!

上午放學(xué)了,我連蹦帶跳地跑過樓梯橋,急匆匆用過那碗只見番薯干少見大米的中飯,一刻不停地從門后拿過事先準(zhǔn)備好的釣蝦工具和一只內(nèi)裝蚯蚓的竹筒藏于身后,興沖沖跑向前河。我爸常說,甭說你媽大字不識(shí)一個(gè),可腦袋瓜子靈著呢。母親見狀,知道我風(fēng)風(fēng)火火會(huì)去干啥。大聲叫道:“釣蝦,頭頂太陽似火,河岸邊石頭燙得煎豆腐,你不要命啦!”我應(yīng)道:“我撿楊柳樹下陰涼的地方……”

這話是糊弄我媽的。一到河邊,蹲下身子細(xì)細(xì)一瞧,只要有蝦兒在水下河坎上爬動(dòng),哪管腹下壓岸的條石燙得快冒煙,立即趴下。

釣蝦不像釣魚,蝦兒體小分量輕,釣竿只需尺許長的竹梢就行。釣鉤是我自己做的,小小彎彎的,套上蠕動(dòng)的蚯蚓,露出鮮紅的一小頭,依靠繞在釣鉤上方二寸處的一小片牙膏殼做的墜子,下沉到水下。我輕輕地移動(dòng)著水下的釣鉤,慢慢向蝦兒靠近。這家伙賊靈賊靈的,不知是尖頭上的那對(duì)小眼睛特別明亮,還是不知藏身何處的鼻子嗅覺超級(jí)靈敏。總之,它已經(jīng)發(fā)現(xiàn)前面有美食可以享用了,于是伸出那對(duì)異樣靈活的鉗子,夾住蚯蚓,將誘餌送入嘴中。

我凝神屏氣地看完全過程,知道現(xiàn)在該是提鉤的時(shí)候了,便輕輕一拉,竹梢做的釣竿低垂幾下,一只河蝦已在我手中……

我最期盼能夠釣到老河蝦。老河蝦個(gè)頭大,尾巴和兩只大鉗粘有綠色的河苔,但它不輕易外游,通常藏身于河坎的小洞里。我的高招之一,就是能根據(jù)小洞的形狀,判斷出洞內(nèi)有無“獵物”,一旦發(fā)現(xiàn)“確鑿無疑”的跡象,心中那個(gè)高興呀,豈是“心花怒放”能形容的!趴在河岸上的我,迅速移動(dòng)著套有蚯蚓的釣鉤,放到“老河蝦”藏身的洞口,上下左右有節(jié)奏地晃著,洞中的“老河蝦”準(zhǔn)是嗅到那淡淡、悠悠的腥味,試探性地伸出一對(duì)帶苔的大鉗,四下搜索,最后終于上鉤了。

“老河蝦”體形大,有時(shí)釣竿會(huì)深彎下來,頗有分量地晃了幾下后,才能提上來。

小學(xué)中午休息時(shí)間有限。下午上課前提早幾分鐘搖鈴。釣蝦的地段與學(xué)校極近,一聞鈴聲,立即收起釣竿,快步跑回家放下“獵物”,急匆匆地去上課。

下午放學(xué)后,一則太陽將近下山,暑氣漸消,塘河邊的岸石不再火燙難耐;二則母親見我中午“大有收獲”,便降低了嗓門,僅說一句:“釣蝦釣蝦,別釣到河里去……”那意思分明是“法外施恩”,默許了。由于下午釣蝦花費(fèi)時(shí)間比中午長,所以收獲也多。飯桌上那滿滿一盤殷紅的河蝦,是小小年紀(jì)的我奉獻(xiàn)給全家人的一份“厚禮”。

往事如煙。二〇一四年早春,回鄉(xiāng)參加英橋王氏第十二屆圓譜慶典。整整時(shí)隔三十年后,蒙親戚誠情邀請(qǐng),又有幸在城堡內(nèi)小住數(shù)天。盛典在王氏大宗祠舉行。在過去好長一段時(shí)間里,王氏宗祠是王門子孫求學(xué)的永昌小學(xué)所在地。我跨進(jìn)大宗祠左側(cè)河上的樓梯橋,深感這座與古堡幾近同齡的石橋,益顯老邁和古樸。花崗巖砌就的橋面、橋階,因踩踏的行人多,變得滑溜锃亮。但橋畔的河塘則是重砌過了。我真想俯身在重砌過的河岸上,重溫童年釣蝦的那一幕。雖然穿城而過的塘河之水不再像以前那樣清澈見底,河中也少有漫游的魚蝦,但略顯混濁的河水中畢竟沉淀著我童年快樂的夢(mèng),沉淀著永遠(yuǎn)無法回去的昨天、前天……

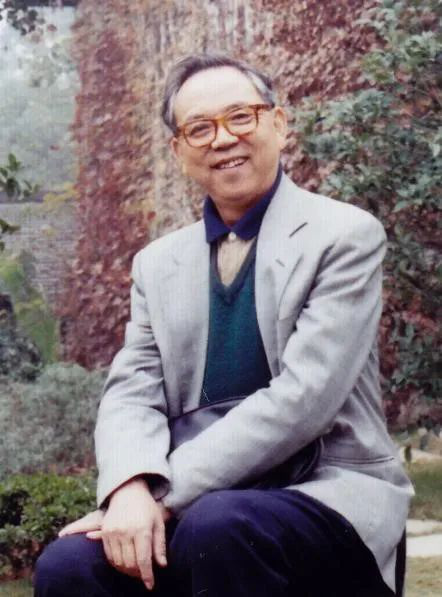

王則信

1940年10月出生,永昌堡人。1960年考入杭州大學(xué),1962年投筆從軍,1965年復(fù)回杭州大學(xué)繼續(xù)求學(xué),1967年畢業(yè),開始在黨政機(jī)關(guān)供職,兩次當(dāng)選黨的全國代表大會(huì)代表,1987年轉(zhuǎn)入教育戰(zhàn)線,致力于遠(yuǎn)距離教育科學(xué)研究,著有《當(dāng)代中國詞庫》《遠(yuǎn)距離教育辭典》等書。此外還撰有紀(jì)實(shí)文學(xué)作品《回首之間》《無法沉默》《無怨無悔》等,以及數(shù)十篇學(xué)術(shù)論文。