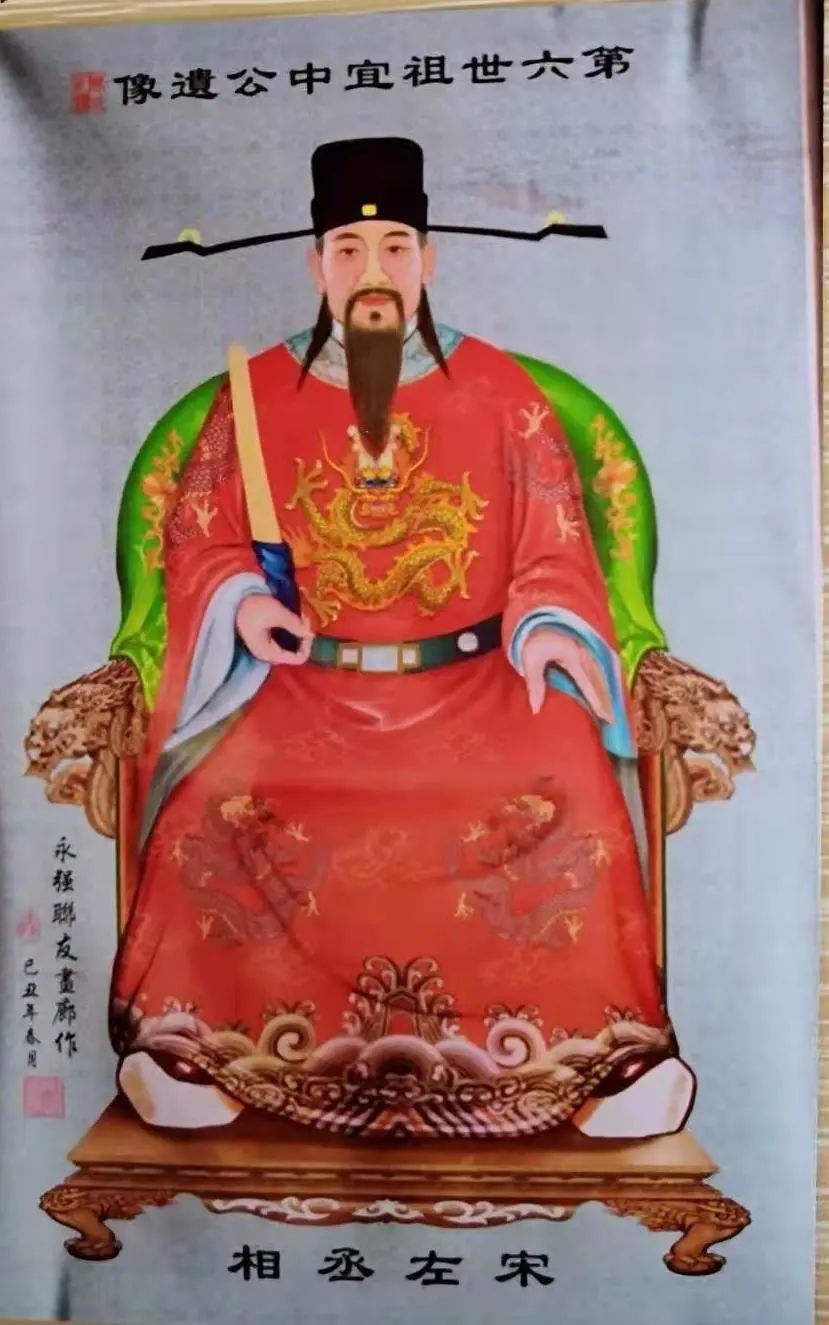

大宋孤臣陳宜中

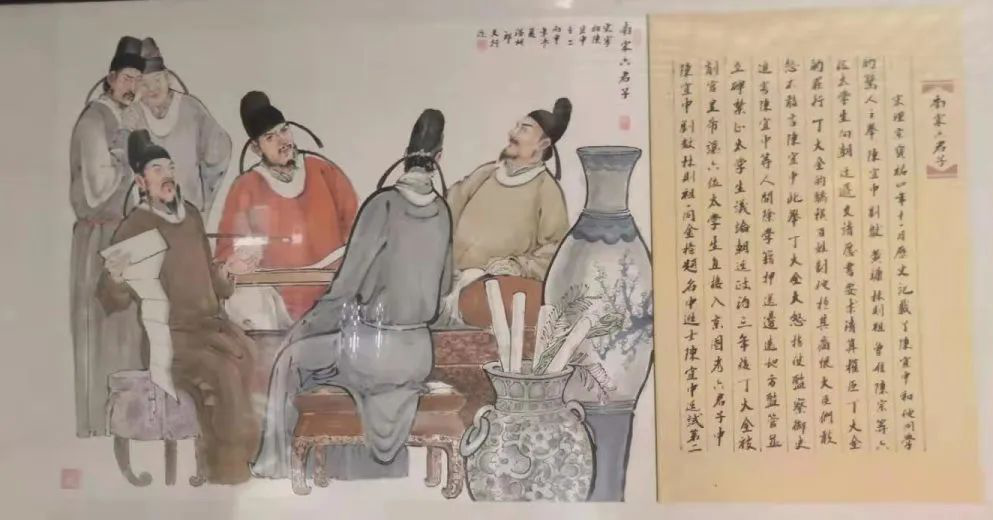

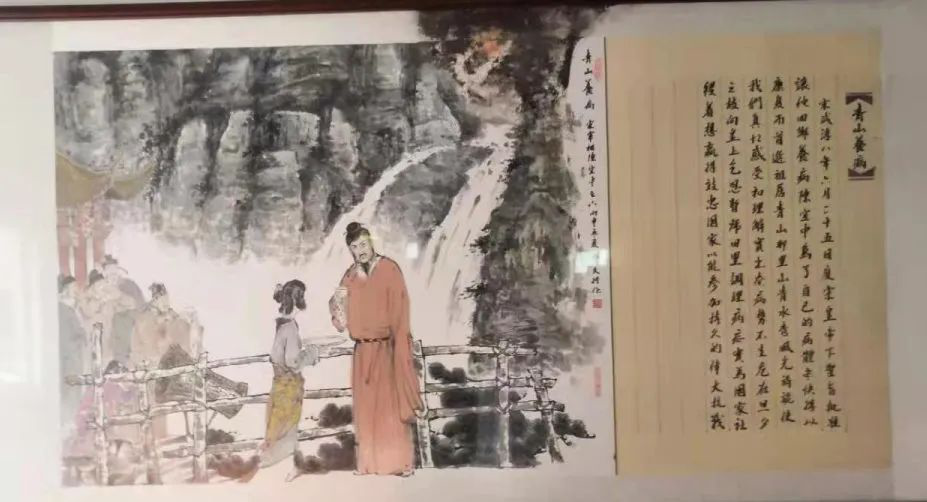

陳宜中,字與權,永嘉青岙人(今屬龍灣青山),是南宋末年的宰相,在官得民心。生于南宋嘉定十一年(1218),少年穎悟,性峻拔,尤精舉業,鄉人多師之。與樂清劉黻、平陽林則祖等六人上書論丁大全之奸,時稱“六君子”。

陳宜中“學問邃通,氣節端亮”,“人物纖白溫雅,所立乃屹然”,“以忠義之枕,扶持宗社”,在福建任上“十乘惠臨,七閩蘇醒”。鄭思肖評陳宜中、張世杰“二公忠烈動天地,有德感人心”。

大宋孤臣陳宜中

文 / 劉秋來

四五月的暹羅(泰國),天氣熱得有些令人無法忍受。年過花甲的陳宜中,自占城(越南)亡命至此,便一病不起。他自知來日不多,回天乏術,但抗元之心至死不渝,便是到了陰曹地府,也誓與元虜周旋到底,想到這里不禁吟道:

死后本知萬事空,憤悲國破異邦終。

忠魂此去泉臺路,聚我馬兵再反攻。

01

才德初露

陳宜中,字與權,號靜觀,大宋末代宰相,溫州史上首位宰相,出生于溫州城區東門外之海坦山麓。《青山陳氏宗譜》記載:“其二世祖自閩徒甌,凡五世。居永嘉場,后苦海寇騷擾,遷居郡城石窟門外之外沙。”嘉靖《永嘉縣志》言:陳宜中居溫州古城之城南廂(瑞安門、永寧門外一帶),今鹿城區巽山至雙蓮橋附近。“相儒坊,宋樞密林略、丞相陳宜中所居。”

陳宜中少時勤奮好學,聰悟過人,有鴻鵠之志,學崇“永嘉學派”,雖家貧如洗,“性特俊拔”,卻生得相貌堂堂,溫文爾雅,白面書生范,故有懂相術者見之,謂日后必大福大貴。不久為資累巨萬之葛宣義看好,不僅資助他去太學讀書,還把自己的寶貝女兒嫁給他。在旁人看來,陳宜中的運道真是好爻冇門。

但陳宜中知道,堂堂七尺男兒,靠他人扶持接濟,說出去畢竟臉上無光,所以,他暗下決心,一定要倍加珍惜此番上學機會,努力上進,刻苦學習,總算功夫不負有心人,慢慢地,他文譽日隆,才學備受贊賞。然而他明白,這遠遠不夠,以太學生“無官御史”身份,論列時政,將所學之知識理論運用到實際,才稱得上學以致用。于是,他特別關注朝局時事。

彼時,丁大全權傾朝野,結黨營私,為排除異己,多次上書攻擊右丞相董槐,說他有不臣之心;還調來百余隅兵,持刀圍堵。董槐被逐后,丁大全以其黨羽——袁玠為九江制置副使,那袁玠貪官一枚,為敲詐錢財,逮捕土豪鄉紳,激起民變。

熱血青年陳宜中得聞此事,想都未想,便聯合劉黻、林則祖、黃鏞、陳宗、曾唯等太學生,伏闕上書,請求宋理宗罷免丁大全。可皇帝百般庇護。陳宜中虎口拔牙,勇氣誠然可嘉,但結果可想而知,丁大全非但安然無恙,還倒打一耙,指使其鷹犬——監察御史吳衍等彈劾陳宜中,于是,三加二除五,陳宜中被開除學籍,逐出國門,貶斥到建昌軍拘禁。

孔夫子曰:“苛政猛于虎。”但陳宜中做夢都沒想到,丁大全這只惡虎會一手遮天到這種程度,不費吹灰之力,即令陳宜中從云端跌入深谷。雖然,陳宜中的舉動贏得人們的同情,在他被掃出臨安城時,祭酒、司業率學生冠帶相送,但僅此而已,他所付出的代價何其慘重!賭上了自己的前途,也賭上了自己的人生,從此,那拿筆之妙手,卻被迫去扛那殺人之槍,陳宜中悲憤難平。更悲催的是,他的舉動不僅使丁大全加強了輿論的管控,而且在背地里狠狠給了他一悶拳。這一拳打得陳宜中是差點一蹶不振。

彼時,陳宜中在建昌軍拘禁,某天,岳父葛宣義帶領全家去江心寺設水陸供,祈求保佑陳宜中逢兇化吉,留下長女(陳宜中夫人)看家。可就在那夜,一股來路不明的強盜將葛家洗劫一空,末了,還把葛大小姐給擄了去。

錢財乃身外之物,葛家也不缺錢財,劫了就劫了,問題是葛大小姐被擄了去,連傻子都曉得,給強盜搶去會是什么下場。因此,陳宜中得知消息差點背過氣去,但事后想來,此事何其蹊蹺?若大的溫州城,家底殷實的也不止他葛家,那強盜不搶別家,卻偏來打劫葛家,時機又瞄得賊準,陳宜中橫看豎瞧,都覺得是丁大全的手筆。

丁大全外號丁青皮,無賴出身,性格陰險,朋黨遍天下,做這種事,小菜一碟,在丁大全看來,碾死冤家陳宜中,不如羞辱陳宜中更令他解氣。若干年后,陳宜中以文昌出守七閩發現,當年打劫葛家的強盜,為福建巡防官兵所扮,雖然,陳宜中把他們都繩之以法,但他所受傷害,只有他自己能明白。

所以,在建昌軍的歲月,是陳宜中有生以來最灰暗、最無助、最絕望的時期,行動無自由,精神受折磨,真正的度日如年。他幾乎到了崩潰的邊緣,如果說還有什么揮之不去的念想,便是那伏闕上書的結果,無數次苦想,自己到底錯在哪兒?為什么正義的自己會受到這樣待遇?

某天,他突然省悟,將“永嘉學派”務實精神掛嘴上念的自己,關鍵時刻,完全忘卻“利義一致性”,在丁大全的事件上,便是將義理抬高到脫離功利的典型,怎么能不賠了夫人又折兵?眼下的遭遇,便是莽撞結果。

可是,呆在建昌軍,會不會是他永遠的歸宿?他還有出頭之日?陳宜中“打起心頭拳”來。如果時間可以倒流,如果日月可以輪回,那么遇上此類事件,他一定謀定而后動,堅決把斗爭策略放在首位。

02

宦海浮沉

天道輪回,開慶元年(1259)九月,蒙古兵攻打鄂州,丁大全因隱瞞其進攻消息,而被罷免了右丞相。丞相吳潛乘機為陳宜中鳴冤,上書請求解除對陳宜中等人的拘禁,召返朝廷,回太學。

接著,賈似道入相,為籠絡人心,特“詔六人皆免省試令赴”,陳宜中時來運轉,于宋景定三年(1262)廷試榮登榜眼。

對陳宜中而言,賈似道于他有再造之恩是無疑的,不管賈似道出于何種目的,沒有賈似道的橄欖枝,就沒有陳宜中的重生。所以,他感激賈似道,這從他的《賈師憲望海樓成次韻》《和賈魏公冬大雪詩》等詩中可以看出。

但感激歸感激,他陳宜中與賈似道壓根不是一路人,陳宜中心中有自己的溝壑,他的溝壑是,任何時候都要將民族的大義放在首位,竭盡所能,務實進取,為大宋、為百姓謀福祉,而決不像賈似道那般,忽必烈兵圍襄陽,還整日端坐葛嶺,嬉戲作樂,累月不朝。

當然,攘外必先安內,而安內,他不會重蹈伏闕上書的覆轍,借力打力也好,睚眥必報也罷,只要不損害國家民族利益,手段也是必須的。

陳宜中氣死郭方泉是例子一。周密《周閶》條記載:郭方泉因“《虛名實用》一疏。為陳宜中所不平,達于賈相,大費分解,夙有上氣之疾,嘔血而死。”

陳宜中彈劾程元鳳縱容丁大全肆意作惡便是例子二。咸淳三年(1267),程元鳳二次被任為右丞相兼樞密使,賈似道怕程元鳳再次為相,會削弱自己的權力,正苦于無計對付,陳宜中的彈劾“七月七生阿巧”似的,與他不謀而合,正中其下懷,而陳宜中身為監察御史,彈劾監督百官本是他職責,所在,可他人看來,陳宜中則成了與賈似道乃穿共條褲的同黨,陳宜中百口莫辯,他何其看重名譽,“赤心報國平生愿”,怎能容忍他人這等說三道四?為洗清白,陳宜中請求外調。

好在他是個務實之人,出身下層社會,了解民間疾苦,所以到哪兒都能想著百姓,為百姓謀福利。當江東提舉鹽茶時,發現“鹽鈔法”的弊端,于是,上書《請禁鹽法抑配之害札子》為民請命。《賀刑部陳尚書啟》對其為官也多贊美之詞。咸淳七年,他“知福州,在官得民心”,朝廷對他政績也肯定有加,《宋史.度宗紀》咸淳八年八月乙卯詔曰:“福建安撫陳宜中克舉厥職,升寶謨閣待制”,陳宜中的能力以及愛民之心可見一斑。

但是,無論陳宜中多么努力,多么盡心,他都被視為賈似道的人,或外調,或辭官,甚至力挽狂瀾,在那些戴著有色眼鏡的人看來,都被看成政治作秀,這是陳宜中最無奈、也最不能接受的。

咸淳九年,南宋軍事重鎮襄樊為蒙古軍攻陷,乃殿前副都指揮使范文虎臨陣逃遁所致,賈似道為包庇其親信,僅將范文虎降了一職,轉任安慶知府,不久范文虎降了元軍,賈似道只好親自督師蕪湖,與元軍戰于丁家洲、魯港,結果大敗,宋軍主力幾乎殆盡。

陳宜中上書彈劾賈似道誤國之罪,同時提出罷免“似道諸不恤民之政”。又平息了賈似道“遷都”主意引起朝局的動蕩和人心的恐慌。

彼時,賈似道不知是腦子進水,還是被蒙古人的氣勢給嚇的,居然在尚未請旨的情況下,擅自“榜列郡如海上迎駕”。此言一出,大宋上下全炸了鍋,人心惶恐到極點,右丞相王爚、左丞相章鑒先后擅自離職宵遁,朝臣除殿前指揮使韓震“潮落倒劃上”外,其余的臣工對“遷都”大多持反對意見,陳宜中憑借其敏銳政治嗅覺猜測,韓震舉動必有古怪。

不久,得殿司副帥彭之才密告,說韓震欲兵劫三宮強行“遷都”。陳宜中將計就計,假意與韓震商議“遷都”事宜,將其騙至家中試探虛實,韓震得意忘形,告之曰:“三宮不動,但殿司山上發土炮入皇城,警以虜至,三宮可遷駕矣。”于是,陳宜中把韓震給結果了。力挽狂瀾,穩定朝局、人心。

經過此事,謝太后對陳宜中信任有加,并拜他為相,可是四朝元老——王爚不樂意了,他本以為“死個老老娘,騰張床出來”,卻半路殺出了陳宜中,生生分他的權,于是,王爚先以前線戰事吃緊為由,逼迫陳宜中親自去督戰,不成,便暗中鼓動太學生——劉九皋等,上書詆毀陳宜中的政策和為人,陳宜中陷入了政治危機。

太學,是朝廷培養未來政治精英之去處,太學生代表的是天下讀書之人,太學生的言論,其影響力有多大陳宜中最清楚不過,太學生對他不合事實的詆毀,令陳宜中心寒之極,他是當過皇帝老師,并得皇帝特賜象簡、金御仙花帶、鞍馬的人,在太學生們的眼里,竟是這等不堪。

陳宜中知道,此事的幕后主使是王爚,而王爚之所以這么黑他,就想輿論造死他,好獨攬大權。一個德高望重的四朝元老,為了權力,可以不顧廉恥是非,陳宜中真的是好傷心、好無語。那么好吧,我陳宜中給就是。陳宜中遞上辭呈奏曰:“公論無情,何所不至。或謂臣乘事傾似道而奪其權,或謂臣拱手不留臣鑒而據其位,臣既無面顏立于百僚之上。”然后掛印離朝,回老家溫州。

意外的是,謝太后居然不讓,理由很簡單,朝堂沒有陳宜中鎮著她不踏實,故陳宜中頭日離開,謝太后次日就罷免了王爚,又先后下了三道詔書——《勉諭陳宜中詔》《賜左相陳宜中勉諭造闕詔》《再賜陳宜中詔》等要陳宜中回朝,可陳宜中真的累了,不想再折騰了,余生若能如陶潛那般,采菊東籬,悠然南山,何其自在,且母親年邁,身體欠佳,自己一直沒機會侍奉左右,現在正好盡孝。

謝太后見陳宜中無回朝之意,就親自給陳母——楊太夫人寫了封信,于是,偉大母親一番深刻的愛國主義教育,令陳宜中如醍醐灌頂,立馬奉詔復職。

彼時,形勢危急,京師內空,兵源奇缺,陳宜中無奈,只得下令征“招年十五以上者為軍,號武宣軍,長不滿四尺,觀者心寒,”而勤王,亦僅張世杰軍隊響應,而張世杰是歸正之人,陳宜中對其難免有天生顧慮,張世杰督師水軍,焦山大敗。

于是,臨安城危在旦夕,是戰是和,群臣各執一方。張世杰、文天祥等主張寧為玉碎,不為瓦全;而陳宜中則主張,雙方兵力懸殊,宋軍新敗,士氣低落,先避鋒芒,保存實力,贏得時間,再作計算。謝太后贊同陳宜中想法,可議和,向來為主戰派所不恥,所以千方百計暗中破壞阻撓,先殺元使嚴忠范,又殺元使秦中等,破壞議和,當議和不再可能,打又打不過人家,陳宜中只得率群臣入宮痛哭哀求太后“遷都”,奏曰:“昔賊未近,不宜輕動,自召亂端,棄宗廟社稷;今賊既犯京畿,不容不遷都。”

好不容易,謝太后勉強答應,事情卻陰差陽錯出現了紕漏,使整裝待發的太后,等了半天,也不見陳宜中動靜,于是大怒,情愿獻城納土,投降元軍也不“遷都”。陳宜中多番哀求,老太婆是鐵了心要投降,“更命宜中使(元)軍中,約用臣禮,”這令陳宜中十分為難,向元軍稱臣,不如一刀結果了他,自古忠臣不侍二主,誰想投降誰投降去,反正他陳宜中決不做出賣國家、出賣民族的事,只要還有一口氣在,誓與元虜斗到底。

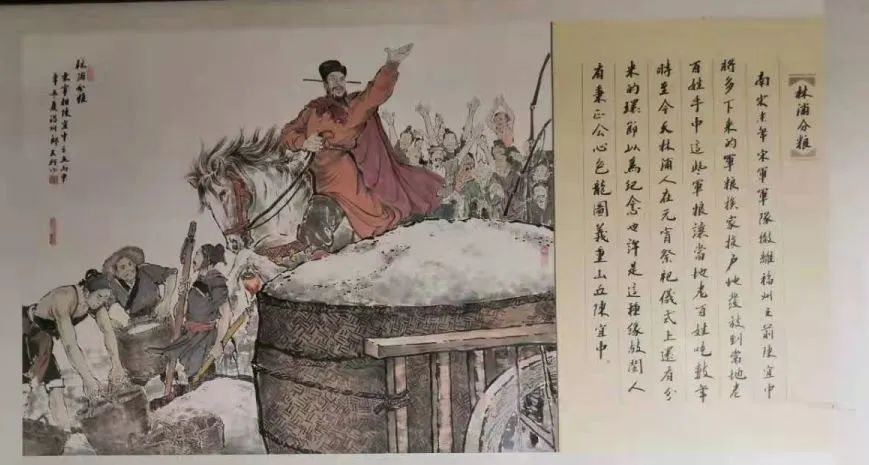

此時,偏偏又遇上陳母往生,奔喪在即,陳宜中便干脆擁二王悄然出宮,南下溫州,與張世杰,陸秀夫等在江心嶼龍翔寺匯合,擁立益王趙昰為天下兵馬大元帥,廣王趙昺為副元帥,光復宋朝。

陳宜中忙得不可開交,恨不得一天有四十八小時,實在無暇安葬母親,元兵逼近,便扶母親的靈柩上船,前往福建,后在大帽山鳳嶺下葬母親,留下長子守靈。

03

飲恨異邦

此時,朝廷重立,益王趙昰“為宋主,改元景炎”繼續抗元。不過擁兵自重的張世杰成了朝廷新銳,最要命的是,陳宜中與張世杰的政見,從一到十,沒幾個是對得上的,溝通困難,而將相不和,國之大忌,與其呆在這里什么都做不了,時時防著被暗算(張世杰手下),不如去占城探探虛實,若能借得一兵半卒,我主也就多一份安全保障,若不能,為皇上謀得一處落腳點也是好的。于是,陳宜中帶著自己的小股人馬,身護玉璽向占城出發。

海上的種種艱難自不必說,好不容易到了占城,卻發現一切并非想的那般簡單,本來嘛,國與國之間只有利益,現在,大宋要錢沒錢,要兵沒兵,人家又怎么肯借兵給他,去對付蒙古人的鐵騎?

陳宜中權衡利弊后決定,自己留在占城比較實際,不過斗爭方式需要變通,從長遠看,只要自己這個大宋的宰相活著,便足令忽必烈寢食難安。當然對陳宜中來說,做這樣的選擇很艱難,死何其容易痛快,于他卻是奢望,因為只要他存在,即是王朝的象征,人在,希望便在,他不相信大宋百姓會甘于元虜的奴役?所以為大宋、為民族,他只能茍且的活,不能慷慨的死,即便有一天真的要死,也要悄無聲息不為人知,做一個名副其實的大宋孤臣。