@趙錢孫李的“趙”,這份南宋咸淳元年的溫籍進士榜請查收

隋代開始設“進士科”招收人才,受到當時讀書人的歡迎。這種把讀書、應考和做官緊密聯系起來的方式,成為他們用學習改變命運的門路和階梯。有宋一代,溫籍進士人數居全國前列,他們大多在南宋一朝被錄取。其中尤以趙姓進士人數為眾,共有188人。趙姓進士數量多,這與趙構南渡帶來北方宗室移民有關,另一方面,也與當時溫州文風鼎盛、教育水準較高有關。

▲溫州科舉試院展示館一隅

1

趙姓皇族定居溫州知多少

據道光《樂清縣志》載:“溫自高宗駐蹕,宗室羈留者二十余家。”這是有文字記載的趙姓最早進入浙南的一批。

▲宋高宗畫像

據《宋史·宗室世系表》:宋朝宗室分為三個支派,即太祖(趙匡胤,927-976)支派、太宗(趙光義,939-997)支派、魏王(趙廷美)支派。溫州各地落籍的二十多趙姓家族,其始遷祖大多來是這三支。分居溫州城區、樂清、瑞安等地,趙姓也被分為太祖派、太宗派和魏王派。如永嘉四靈之一的趙師秀、青田趙師善,均為太祖派始遷第二代;而平陽趙不懦、永嘉趙善澹、瑞安趙汝作,則為太宗派第二代。

這些宗室成員融入溫州生活,教育子女讀書進仕。宋代溫州出了1307名文科進士,僅南宋就有1191人,占溫州歷代進士總數近九成。而據雍正《浙江通志》中所列的47科溫籍進士中,趙姓占了188名,絕大多數都來自這些被安置在溫州各地的皇族子孫。其中以樂清縣安置的皇族居多,南宋一代樂清縣共有趙姓進士62人,占樂清籍進士總數的一半以上。

2

咸淳元年趙姓進士占了近八成

南宋溫州籍趙姓宗室進士中,最引人注目的是咸淳元年(1265)榜。

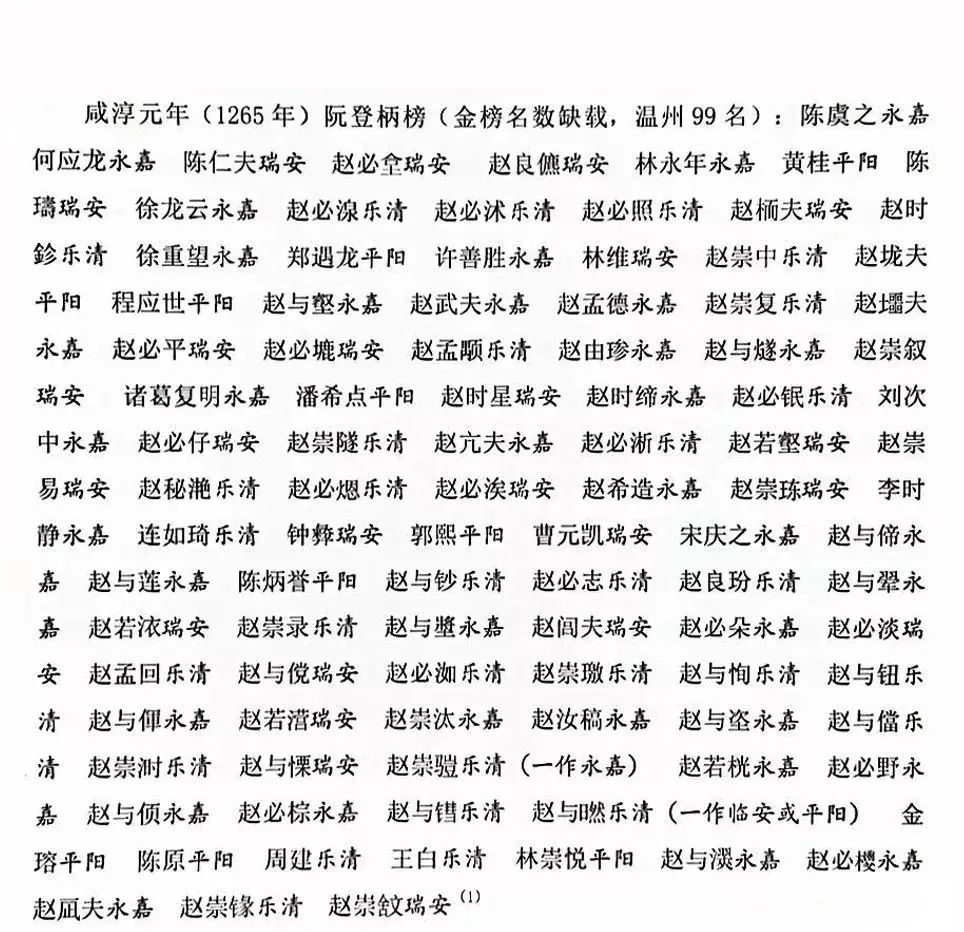

▲咸淳元年榜進士名錄

咸淳是宋度宗趙禥的年號。他是宋理宗趙昀的養子,曾被封為永嘉王等稱號,后被立為太子,成為宋室南渡后第六位皇帝,在位十年,一直受制于權臣賈似道。咸淳元年開科取士,這一科趙姓子弟應考的極多,因此被錄取的也不少。當年永嘉縣(包括如今甌海龍灣等地)所錄取的18名進士,全部是趙姓宗室。樂清縣所取的10名進士中,有8名是宗室,瑞安所取8名進士中,6名是趙氏宗姓,僅有平陽縣趙氏宗姓不占優勢。綜合來算,這一科42名溫籍進士中,有33人屬趙姓宗族,占了近八成。

雖然趙姓宗室被朝廷錄取有其便利之處,但南下皇族居住在溫州之外地方生活的人數也不少,為什么溫州的趙姓進士數量偏多?

這從一個方面來說,宋代溫州崇尚讀書的風氣極盛,因此趙姓后人在當地受到良好教育,導致參加科舉考試的人數也比較多。另一方面,說明當時溫州的科舉文化遠較其他有皇族分布的地區發達,溫州的教育水平明顯高于周邊地區。這主要以宋代溫州較為發達的經濟為基礎,以林立的書院和一批飽學“永嘉前輩”教師為依托。而這種崇尚讀書和重視子女教育的風尚,一直延續至今。

3

百家姓“趙錢孫李”是怎么來的?

趙(趙) zhào,原意是快走,跳躍等,后成為周朝國名(前403-前222),屬戰國七雄之一,國域位于今河北南部、山西中部和北部,后為秦所滅。周穆王時的造父是漢族趙姓之始祖。

五代十國時期,后周護圣都指揮使趙弘殷次子趙匡胤建立宋朝,后宋朝被北方少數民族金國所滅,二千余名趙姓宗族男女被俘,皇帝宋徽宗和宋欽宗等被關押在五國城(今黑龍江松花江下游),史稱“靖康之恥”。在這場動亂中,其他皇族也紛紛難逃,避居全國各地。皇帝趙構為便于途中逃難,不少宗室人員被安置在南下路上。他們成了江南地區繁衍的主要支脈之一。趙姓也借著國姓的光輝,人口多達四百四十萬,成了宋朝第四大姓。

▲錢俶像

盡管人口不是最多的,但趙在《百家姓》中被排名第一。《百家姓》成書于北宋時期,據說是吳越地區錢塘(今杭州)一位私塾老師編著的蒙學讀物,作為“國姓”趙,理所當然位居第一。位居第二的“錢”,是吳越國王錢俶之姓,第三位“孫”,是吳越國王錢俶正妃孫太真之姓,孫太真生活儉樸,關心出征將士家屬,被封為賢德夫人。錢俶與孫氏一起入拜見宋帝,將吳越國所轄的兩浙十三州之地歸宋,顧全大局免百姓遭受兵火之苦。宋帝封孫太真為吳越國王妃。“趙錢孫李”中的“李”一說是南唐國王李氏。